- Q:着脱可能回数は何回ですか?

- Q:他の機器で使用していたデータの入ったHDDを入れて、そのままデータにアクセスできますか?

- Q:30分以上経ってもHDDのフォーマットが完了しません(Windows)

- Q:Windows ServerやLinuxで動作しますか?

- Q:S.M.A.R.T情報が表示されない

- Q:異なる容量のHDD/SSDどうしでもコピー可能ですか?

- Q:異なる回転数、モデルのHDDでもコピー可能ですか?

- Q:大きなHDD/SSDにコピーをした場合、余った容量は使えますか?

- Q:HDDからSSDなど、違うストレージへのコピーは可能ですか?

- Q:PCに内蔵してあるHDD/SSDをコピー可能ですか?

- Q:Linux、HDDレコーダー、カーナビ等のサポート外OSで使用しているHDDでも コピー可能ですか?

- Q:不良セクタのあるHDDでもコピー可能ですか?

- Q:メーカーAの1TBHDDからメーカーBの1TBHDDへコピーができないのですが?

- Q:SCSI、SASのHDDをコピー可能ですか?

- Q:PC内蔵HDDをUSB接続状態でコピー可能ですか?

- Q:差分バックアップは可能ですか?

- Q:コピーする前にコピー先HDD/SSDをフォーマットしておく必要はありますか?

- Q:ライセンスのあるプログラムの入ったHDD/SSDをコピー可能ですか?

- Q:コピー元が1TBのHDDですがデータは30GBしか入ってません。240GBのSSDにコピーできますか?(大→小へのコピー)

- Q:パソコンから抜き出したHDDをコピーして入れ替えたが起動しない

- Q:接続後、暫く経つと認識されなくなる。HDDアイコンが消えてしまう。

- Q:BitLockerで暗号化しているドライブをコピーできますか?

- Q:Macで使用する際、動作が不安定になってしまう。

- Q:スリープ機能が無いのにHDDやSSDがスリープしてしまう

- 着脱可能回数は何回ですか?

- 本製品に装備されているコネクタの耐久性は約10,000回となっております。

HDD/SSD側にもそれぞれ同様の耐久性が設定されておりますので、詳しい着脱可能回数は、HDD/SSDの製造メーカーにお問い合わせください。 - 他の機器で使用していたデータの入ったHDDを入れて、そのままデータにアクセスできますか?

- 基本的には使用可能ですが、以前ご使用いただいていた環境によってはご使用になれない場合があります。

ご使用になれない場合は、フォーマットを行う必要があります。

不慮の事故によるデータの消失を避けるためにも、データが入ったHDDを接続する場合は必ずバックアップをとってからの作業をお願いいたします。 - 30分以上経ってもH D Dのフォーマットが完了しません(Windows)

- HDDのフォーマット時、「クイックフォーマット」を選択せず通常のフォーマットを選択すると、フォーマットに時間がかかります。

フォーマットを短時間で完了させたい場合は、「クイックフォーマット」を選択してください。

詳しくは、巻末付録2【領域の確保とフォーマット】をご参照ください。 - Windows ServerやLinuxで動作しますか?

- サポート対象外となります。

サポート対象外のOSに関しては弊社で動作確認を行っておらず、ご使用に関しては自己責任での範囲となります。

ドライバの提供や操作方法等はご案内できかねます。 - S.M.A.R.T情報が表示されない

- S.M.A.R.Tを参照するソフトによって対応が大きく異なり、表示できるものとできないものがあるようです。

弊社では表示に対応しているツールの提供はございません。

■コピーモード時のFAQ

- 異なる容量のHDD/SSDどうしでもコピー可能ですか?

- コピー先のHDD/SSDの容量が大きいのであれば可能です。

コピー先のHDD/SSDの容量が小さい場合はコピーができません。 - 異なる回転数、モデルのHDDでもコピー可能ですか?

- 可能です。

- 大きなHDD/SSDにコピーをした場合、余った容量は使えますか?

- コピーモードはHDDのパーティションをそのままコピーします。

500GBHDDから1TBHDDへコピーした場合、500GBはそのままコピーが行われ、残り500GB分が空き容量となります。

空き容量が利用可能かどうかはコピーしたOSによって異なります。

・ Windows 8/Windows 7/Windows Vistaの場合:

ディスクの管理で余った容量に対して追加でパーティションを作成、利用可能です。

※ Windows環境ではパーティションを編集するソフトウェアが販売されております。そういったソフトウェアを利用することで、空き領域を利用することが可能な場合もございます。

・ Macの場合:

残念ながら利用する方法はございません。 - HDDからSSDなど、違うストレージへのコピーは可能ですか?

- 可能です。

ただし、容量の小さいHDD/SSDにはコピーできませんのでご注意ください。 - PCに内蔵してあるHDD/SSDをコピー可能ですか?

- 本製品をHDD/SSDに接続する必要があるため、パソコンからHDD/SSDを取り出して直接接続する必要がございます

- Linux、HDDレコーダー、カーナビ等のサポート外OSで使用しているHDDでも コピー可能ですか?

- コピーモードはセクタ単位のコピーを行うため、HDD内のファイルシステムやデータフォーマットを判別しておりません。

そのため、コピーモードでHDDのクローンを作ることは可能です。まったく同じ容量、メーカー、銘柄のHDDであればそのまま起動も可能ですが、容量が異なるHDDにコピーした際のOSの扱いがどのようになるかは未検証ですので、お客様の責任において行っていただきますようお願いします。

その他、コピー防止等の機能、プログラムの存在により動作しない場合もございます。

あらかじめご了承ください。 - 不良セクタのあるHDDでもコピー可能ですか?

- 残念ながらコピーできません。読み込みないし書き込みエラーが発生した現在で、エラーとなってコピーが停止します。

セクタスキップ等は行いません。 - メーカーAの1TBHDDからメーカーBの1TBHDDへコピーができないのですが?

- 同じ1TBHDDでもメーカーによって細かい容量が異なります。

コピーモードでは1バイトでもコピー元が大きな容量ですとコピーができません。

また、同じ型番のHDDでもロット差により細かい容量の差がある場合がありますのでご注意ください。

確実にコピーを行いたい場合は、容量の大きいHDD/SSDを用意しておくことをお勧めします。 - SCSI、SASのHDDをコピー可能ですか?

- 対応しておりません。

- PC内蔵HDDをUSB接続状態でコピー可能ですか?

- PCに内蔵したままではコピーモードを使用することはできません。

コピーモードを使用する場合、必ずHDDをコンピュータから取り出して直接本製品に接続しなければなりません。 - 差分バックアップは可能ですか?

- 対応しておりません。すべて先頭からの全領域コピーとなります。

- コピーする前にコピー先HDD/SSDをフォーマットしておく必要はありますか?

- 必要ありません。

コピー元HDD/SSDのファイルシステム、フォーマットで上書きされますので、コピー先HDD/SSDの内容はどのようなフォーマットを行ってあっても消去されます。 - ライセンスのあるプログラムの入ったHDD/SSDをコピー可能ですか?

- HDDの固有情報を参照するような特殊なプログラムが存在しない限り、コピーを行うことは可能です。

ただし、コピーを行ったあと、そのHDD/SSDを使用できるのかは、そのプログラムのライセンスに依存する形になります。

詳しくは、プログラムのライセンス内容をご確認ください。 - コピー元が1TBのHDDですがデータは30GBしか入ってません。240GBのSSDにコピーできますか?(大→小へのコピー)

- コピーできません。

使用データのサイズに関わらず、コピー元のHDD/SSDの総容量と同じ、または大きい容量のHDD/SSDが必要となります。

また、カタログ上では同じ容量のHDD/SSDでも、実際には容量にわずかな差異があってコピーができない場合もありますので、確実にコピーを行いたい場合は、容量の大きいHDD/SSDを用意しておくことをお勧めします。 - パソコンから抜き出したHDDをコピーして入れ替えたが起動しない

- パソコンによっては、保守用の特殊なパーティションがあり、HDDを変更したことにより動作に支障が出る場合があります。

残念ながらこの場合は、コピーは行えても起動には使えない状態となってしまいます。

あらかじめご了承ください。 - 接続後、暫く経つと認識されなくなる。HDDアイコンが消えてしまう。

- いくつかの原因が考えられます。下記の対策をご確認ください。

機器の接続状態をチェックする

USBハブを経由している場合は、USBハブを経由せずパソコンに直接接続して改善するかをご確認ください。

また、USBポートが複数ある場合は別のポートにした場合にも変化があるかをご確認ください。

他社製のUSBケーブルを使っている場合は、製品添付のUSBケーブルを使って動作をご確認ください。

特にUSB3.0、3.1の場合、ノイズ等の影響を受けやすく、極端に細いケーブルや、ケーブルが長い他社製のケーブルを使用すると異常が出ることがあります。電源供給の異常を確認する

ブレーカーからの配線下に大きな電力消費のある家電製品が無いか確認しましょう。

電気ケトルや電子レンジ、ドライヤーや洗濯機など、大きく電力を消費する家電製品がある場合、瞬間的に電圧低下が発生して認識に影響が出る場合があります。

また、たこ足配線になっていると、不安定な動作になるばかりか火事の原因となる場合がございます。

配線まわりの確認をお願いいたします。OSをアップデートして最新の状態に更新する

※OSのアップデートは、状態によっては大幅なファイル更新が行われる場合があります。

もし現在のシステムに異常がある場合はアップデート行う事で、起動すら不可能になるなど更に悪化する可能性もあります。

重要なファイルはバックアップを取ってから行う等、不測の事態に備えてから作業を行ってください。【Windowsの場合】

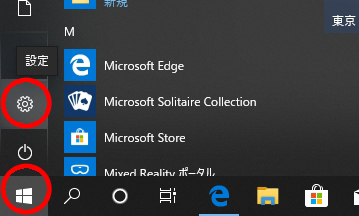

左下のWindowsマークを左クリックし、歯車のアイコンの設定を左クリックします。

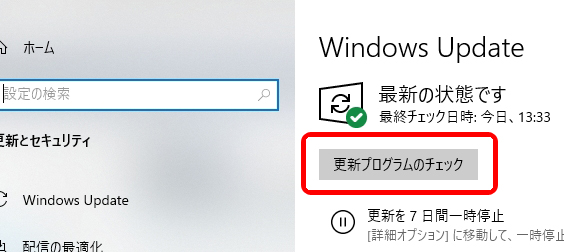

「更新とセキュリティ」を左クリックします。

「更新プログラムのチェック」を左クリックするとアップデートがあるか確認を行います。

アップデートがあった場合、画面の指示に従ってアップデートを行ってください。【Macの場合】

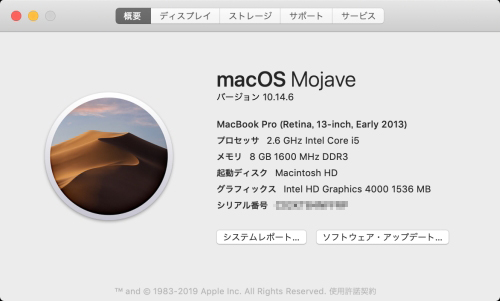

OSのバージョンを調べます。

画面の左上にある Apple メニューから「この Mac について」をクリックします。

右下の「ソフトウェア・アップデート」をクリックしてアップデートがないか確認します。ホストドライバを新しいドライバに更新する。

【Windows10の場合】

※下記の手順はあくまで1例となります。

機器によってはメーカーのWEBサイト等から個別のドライバをダウンロード、インストールを行う必要があります。

詳しくはご使用のパソコンメーカーにご確認ください。

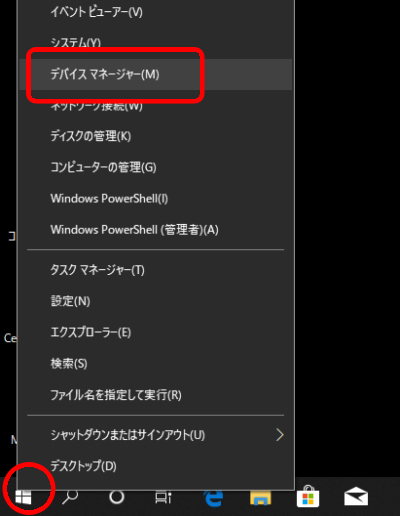

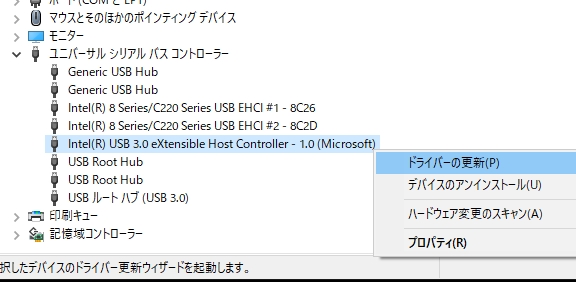

左下のWindowsマークで右クリックし、メニュー内のデバイスマネージャを左クリックします。

ユニバーサルシリアルバスコントローラー内の各USBの項目で右クリックを行い、ドライバーの更新を左クリックします。

※USBホストの名称はパソコンによって異なります。詳しくはご使用のパソコンメーカーにご確認ください。

ドライバーソフトウェアの最新版を自動検索を選択し、最新のドライバがあるかを確認します。

新しいドライバがある場合は画面の指示に従ってインストールを行います。

※上記方法はあくまで1例です。

ここで最新のドライバが見つからなかったとしても、別形態で配信している新しいドライバが存在する場合があります。

詳しくはご使用のパソコンメーカーにご確認ください。【Macの場合】

Macの場合はOSのアップデートを行うだけで個別のアップデートはありません。

その他に、NVRAM(PRAM)のクリアや、SMCのクリアで改善する場合もございます。ご確認ください。

※リンクをクリックするとApple社のサイトにジャンプします。デバイスの動作に影響のあるアプリケーションが無いか確認する

USBデバイスの速度を向上させるユーティリティや、スマートフォンの充電時間を短縮するユーティリティなど、USB関連のアプリケーションが影響して動作に支障が出る場合があります。

これらのソフトウェアがインストールされている場合、一時的に終了、無効にして改善するかどうかを確認してください。システムの破損を改善する

システムファイルの一部が破損していて機器の動作が不安定になる場合があります。

この場合、OSの再インストールを行う事で改善します。

ただし、OSの再インストールは、バックアップ等の作業を含めると非常に手間がかかる作業となります。

原因が別にある場合は再インストールを行っても改善しない事となり、必ずしも再インストールを行えば改善するものではないという事をご理解ください。

- BitLockerで暗号化しているドライブをコピーできますか?

- BitLockerの暗号化をかけた状態によって、コピー前の暗号化キーでロック解除ができない場合があります。

その為、あらかじめBitLockerでの暗号化を解除してからコピーを行い、コピー後に再度暗号化を行って頂くことを推奨いたします。 - Macで使用する際、動作が不安定になってしまう。

- Mac本体側の設定や、追加でインストールしたソフトウェアなどが原因で、弊社製品の動作が不安定になる場合があります。

以下のページを参照の上、対処を行ってみてください。

https://www.century.co.jp/support/faq/mac-handle.html - スリープ機能が無いのにHDDやSSDがスリープしてしまう

- ご使用の環境によって、一定時間HDDやSSDにアクセスが無い場合、スリープや切断されてしまう場合があります。

この場合、PC側の電源設定を変更することで対処可能です。

詳しい方法はこちらのページをご覧ください。

※記載の会社名・製品名は一般に各社の商標もしくは登録商標です。