- Q:使用できるHDDの最大容量は?

- Q:HDDは1台のみでも使用可能ですか?

- Q:どんな形式のHDDが接続可能ですか?

- Q:他の機器で使用していたデータの入ったHDDを入れて、そのままデータにアクセスできますか?

- Q:複数のHDDを1台にまとめて認識させる機能はありますか?

- Q:eSATA、USBをそれぞれ別のPCに接続して同時に使用することは可能ですか?

- Q:Windows ServerやLinuxで動作しますか?

- Q:着脱可能回数は何回ですか?

- Q:SATA 6GbpsのHDDは使用可能ですか? また、SATA 6Gbpsの速度は出ますか?

- Q:電源連動機能を無効にすることはできますか?

- Q:HDDにアクセスしていないのに、ステータスLEDが点滅します。故障ですか?

- Q:横置きでの使用は可能ですか?

- Q:本製品の電源を入れたままHDDの抜き差しが可能ですか?

- Q:HDDの電源を個別にオン・オフすることはできますか?

- Q:スリープ機能は搭載されていますか?

- Q:S.M.A.R.T情報が表示されていないのですが?

- Q:USB3.2 Gen1接続とeSATA接続はどちらが転送速度が速いですか?

- Q. 接続後、暫く経つと認識されなくなる。HDDアイコンが消えてしまう。

- 使用できるHDDの最大容量は?

- 製品リリース時の段階で18TB(テラバイト)までのHDDで動作確認を行っております。

最新の対応状況に関しては弊社製品の容量別HDD対応状況のページをご参照ください。

リストに記載が無い場合は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。 - HDDは1台のみでも使用可能ですか?

- 可能です。

- どんな形式のHDDが接続可能ですか?

- 3.5インチサイズのシリアルATA(SATA)HDDが接続可能です。

また、別売の「裸族のインナー」を使用した場合、2.5インチHDD/SSD(5V駆動のものに限ります)もご使用いただけます。

IDE(Ultra ATA)やSAS HDDは接続できません。 - 他の機器で使用していたデータの入ったHDDを入れて、そのままデータにアクセスできますか?

- 基本的には使用可能ですが、以前ご使用いただいていた環境によってはご使用できない場合があります。

使用できない場合はフォーマットを行う必要があります。

不慮の事故によるデータの消失を避けるためにも、データが入ったHDDを接続する場合は必ずバックアップをとってからの作業をお願いいたします。 - 複数のHDDを1台にまとめて認識させる機能はありますか?

- HDDの合体機能やRAIDなどの機能などはございません。

すべてのHDDは個別に認識されます。 - eSATA、USBをそれぞれ別のPCに接続して同時に使用することは可能ですか?

- 残念ながらできません。

- Windows ServerやLinuxで動作しますか?

- サポート対象外となります。

サポート対象外のOSに関しては弊社で動作確認を行っておらず、ご使用に関しては自己責任での範囲となります。

ドライバの提供や操作方法等はご案内できかねます。 - 着脱可能回数は何回ですか?

- 本製品に装備されているコネクタの耐久性は約10,000回となっております。

HDD側にもそれぞれ同様の耐久性が設定されておりますので、くわしい着脱可能回数はHDDの製造メーカーにお問い合わせください。 - SATA 6GbpsのHDDは使用可能ですか? また、SATA 6Gbpsの速度は出ますか?

- SATA 6GbpsのSATA HDDを使用することは可能ですが、インターフェイス側がUSB3.2 Gen1またはeSATAのため、転送速度はそれぞれのインターフェイスの上限となります。

あらかじめご了承ください。 - 電源連動機能を無効にすることはできますか?

- 本製品の電源連動機能を無効にすることはできません。

あらかじめご了承ください。 - HDDにアクセスしていないのに、ステータスLEDが点滅します。故障ですか?

- ウイルススキャンや各ソフトのアップデートチェック、インデックス作成 等、OSのバックグラウンド処理で本製品のHDDにアクセスする場合があります。

- 横置きでの使用は可能ですか?

- 本製品は『縦置き専用』です。

横置きや逆向き、フロントドアを下にしての設置、使用はできません。 - 本製品の電源を入れたままHDDの抜き差しが可能ですか?

- 対応しておりません。

HDDの抜き差しを行う場合は、本製品のメイン電源スイッチをオフの状態で行ってください。 - HDDの電源を個別にオン・オフすることはできますか?

- 個別に電源をオン・オフすることはできません。

長期間ご使用にならない場合はその段のHDDを取り出して、静電防止袋等に入れて保存することをお勧めします。 - スリープ機能は搭載されていますか?

- 搭載されていません。

- S.M.A.R.T情報が表示されていないのですが?

- S.M.A.R.Tを表示するソフトによって対応が大きく異なり、表示できるものとできないものがあるようです。

弊社ではCrystalDiskInfo8.16.4にてS.M.A.R.T表示されることを確認しております。 - USB3.2 Gen1接続とeSATA接続はどちらが転送速度が速いですか?

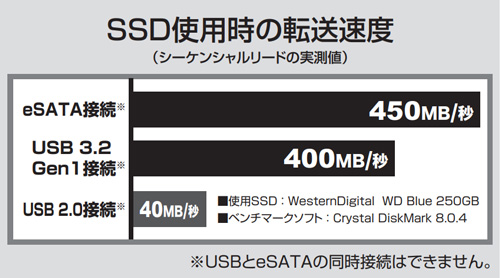

- お使いの環境やHDD/SSDにより異なりますが、弊社の実測ではeSATAの方が速い結果が出ております。

※弊社テスト環境での実測値となります。

転送速度はご使用の環境によりことなりますので、あらかじめご了承ください。 - 接続後、暫く経つと認識されなくなる。HDDアイコンが消えてしまう。

- いくつかの原因が考えられます。下記の対策をご確認ください。

機器の接続状態をチェックする

USBハブを経由している場合は、USBハブを経由せずパソコンに直接接続して改善するかをご確認ください。

また、USBポートが複数ある場合は別のポートにした場合にも変化があるかをご確認ください。製品同梱のUSBケーブルを使って動作を確認する

他社製のUSBケーブルや延長ケーブル等をお使いの場合、ノイズ等の影響で誤動作を起こす事があります。

製品同梱のケーブルを使って動作確認を行ってください。PCおよび接続機器のリセットを行う

PCおよび接続機器の各ケーブルをすべて外し、1時間ぐらい何も接続しない状態にして機器をリセットさせて、改善するかをご確認ください。

機器によってはコンセントの接続をしているだけで機器が動作しており、上記の作業を行わないと動作がリセットされない場合があります。電源供給の異常を確認する

ブレーカーからの配線下に大きな電力消費のある家電製品が無いか確認しましょう。

電気ケトルや電子レンジ、ドライヤーや洗濯機など、大きく電力を消費する家電製品がある場合、瞬間的に電圧低下が発生して認識に影響が出る場合があります。

また、たこ足配線になっていると、不安定な動作になるばかりか火事の原因となる場合がございます。

配線まわりの確認をお願いいたします。OSをアップデートして最新の状態に更新する

※OSのアップデートは、状態によっては大幅なファイル更新が行われる場合があります。

もし現在のシステムに異常がある場合はアップデート行う事で、起動すら不可能になるなど更に悪化する可能性もあります。

重要なファイルはバックアップを取ってから行う等、不測の事態に備えてから作業を行ってください。

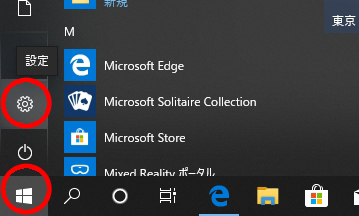

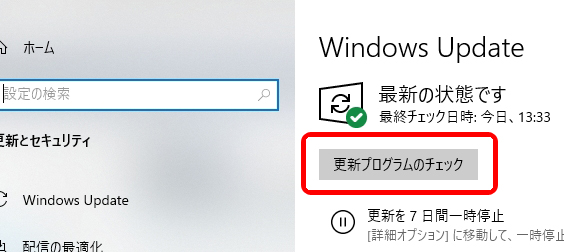

【Windowsの場合】

左下のWindowsマークを左クリックし、歯車のアイコンの設定を左クリックします。

「更新とセキュリティ」を左クリックします。

「更新プログラムのチェック」を左クリックするとアップデートがあるか確認を行います。

アップデートがあった場合、画面の指示に従ってアップデートを行ってください。【Macの場合】

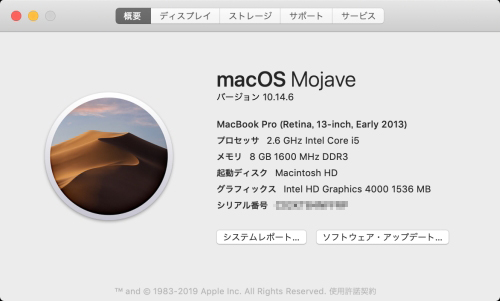

OSのバージョンを調べます。

画面の左上にある Apple メニューから「この Mac について」をクリックします。

右下の「ソフトウェア・アップデート」をクリックしてアップデートがないか確認します。ホストドライバを新しいドライバに更新する。

【Windows10の場合】

※下記の手順はあくまで1例となります。

機器によってはメーカーのWEBサイト等から個別のドライバをダウンロード、インストールを行う必要があります。

詳しくはご使用のパソコンメーカーにご確認ください。

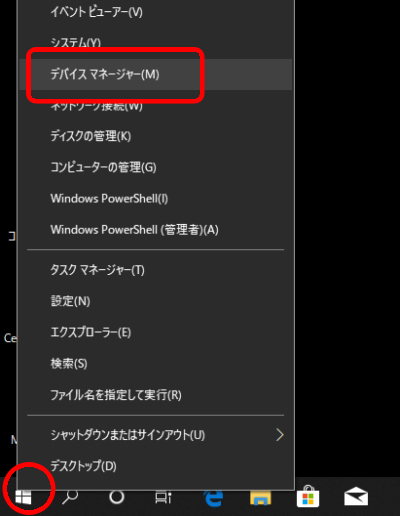

左下のWindowsマークで右クリックし、メニュー内のデバイスマネージャを左クリックします。

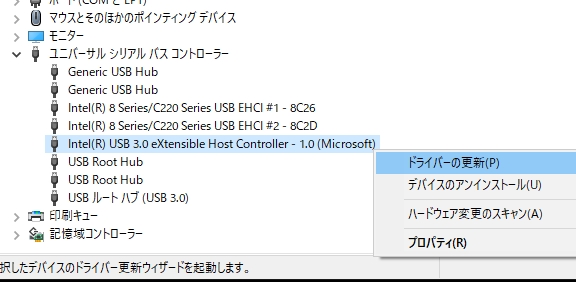

ユニバーサルシリアルバスコントローラー内の各USBの項目で右クリックを行い、ドライバーの更新を左クリックします。

※USBホストの名称はパソコンによって異なります。詳しくはご使用のパソコンメーカーにご確認ください。

ドライバーソフトウェアの最新版を自動検索を選択し、最新のドライバがあるかを確認します。

新しいドライバがある場合は画面の指示に従ってインストールを行います。

※上記方法はあくまで1例です。

ここで最新のドライバが見つからなかったとしても、別形態で配信している新しいドライバが存在する場合があります。

詳しくはご使用のパソコンメーカーにご確認ください。【Macの場合】

Macの場合はOSのアップデートを行うだけで個別のアップデートはありません。デバイスの動作に影響のあるアプリケーションが無いか確認する

USBデバイスの速度を向上させるユーティリティや、スマートフォンの充電時間を短縮するユーティリティなど、USB関連のアプリケーションが影響して動作に支障が出る場合があります。

これらのソフトウェアがインストールされている場合、一時的に終了、無効にして改善するかどうかを確認してください。複数の環境で発生するのか確認する

接続したPCやHDDなど、機器側の異常の可能性もあります。

複数のPCや機器をお持ちであれば、入れ替えを行って挙動に変化があるかをご確認ください。システムの破損を改善する

システムファイルの一部が破損していて機器の動作が不安定になる場合があります。

この場合、OSの再インストールを行う事で改善します。

ただし、OSの再インストールは、バックアップ等の作業を含めると非常に手間がかかる作業となりますのでご注意ください。

※記載の会社名・製品名は一般に各社の商標もしくは登録商標です。